|

DIPLÔME UNIVERSITAIRE PARIS 8 AVRIL DÉCEMBRE 2024 ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE DEMANDE D’INSCRIPTION PAR MAIL

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 2023. DEMANDE DE DOSSIER SMS 0680413869 Mail: [email protected] |

|

LES DIFFÉRENTS CURSUS DE FORMATION

IAT demi journée un atelier / CAAT (3 ateliers par mois) / CATI / CATE / REPRISE / SÉMIOTIQUE

IAT demi journée un atelier / CAAT (3 ateliers par mois) / CATI / CATE / REPRISE / SÉMIOTIQUE

Formation continue et recherche dans les domaines de l'accompagnement thérapeutique et artistique.

Nous vous proposons de venir à notre rencontre pour repenser le travail au quotidien dans chacune de vos pratiques, Comment réinventer au quotidien dans le travail? Quelle est la singularité de l'accueil? Comment repenser le possible?

Nous vous proposons de venir à notre rencontre pour repenser le travail au quotidien dans chacune de vos pratiques, Comment réinventer au quotidien dans le travail? Quelle est la singularité de l'accueil? Comment repenser le possible?

FORMATIONS CONTINUES ANNUELLESFORMATIONS EN ART THÉRAPIE

Notre équipe vous proposera des outils de création allant des médiations plastiques, en passant par les médiations corporelles aux concepts théoriques qui permettent d’interroger quotidiennement notre pratique). DIPLÔME UNIVERSITAIRE ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE CERTIFICATIONS EN ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE ET ART THÉRAPEUTE CURSUS SUR TERRAIN mention AVI & PP FORMATION À L'OBSERVATION DU NOURISSON SELON ESTHER BICK |

FORMATIONS PONCTUELLES"LES JOURNÉES AVEC"

Michel Balat (Sémioticien, Dr és lettres) et pierre Johan Laffitte invitent un Professionnel à partager une journée autour de ses questionnements et de sa pratique. en savoir plus dans la rubrique "évenements". Budget à la journée de 100 euros LES STAGES SPÉCIFIQUES différents médiums dans le processus art Thérapeutique que vus souhaitez approfondir |

FORMATIONS CONTINUES NON CERTIFIANTES

|

IAT

Initiation Art thérapie MODALITÉ D'ENTRÉE: OUVERT À TOUS

FORMATEUR: FLORENCE FABRE L'Objectif est de découvrir le cheminement art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module n'est pas certifiant mais s'inscrit dans une démarche de découverte de la profession et de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Les personnes souhaitant poursuivre sur le cursus de Formation en Art thérapie bénéficieront d'un allègement du niveau CAAT. Le rythme: Un Atelier mensuel avec possibilité de stages regroupés une à deux fois par ans. Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Atelier prise échange individuelle 100 euros L’Atelier engagement annuel 720 euros (8 ateliers de 90 euros octobre mai) Ateliers prise en charge par un organisme: 2 cursus:

|

BALADE EN TERRE D'ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE PROCHAINS RENDEZ VOUS 7 ET 8 JUIN ET 20 SEPTEMBRE Au profit de l’association L’accueillette Matinées rencontres de pédagogie institutionnelle rencontres de psychothérapie institutionnelle le processus de création dans le soin psychanalyse et sémiotique Rencontres de formations interprofessionnelles Après midi Balade en terre d’artistes les après midi au cœur de l’Atelier Art &motion lieu d’accompagnement art thérapeutique. Vous y découvrirez des expositions de graines d’artistes , de graines d’artisans d’art mais aussi des Artistes soutenant notre projet.

|

CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRE EN ART THÉRAPIE INSTITUTIONNELLE

|

NIVEAU 1

DIPLÔME UNIVERSITAIRE PARIS 8 ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE INSCRIPTION EN COURS AVRIL DÉCEMBRE 2024 CAAT

Certificat le processus de creation à l'œuvre dans les metiers du soin de l'education de la reeducation etc MODALITÉ D'ENTRÉE: OUVERT À TOUS FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir par le cheminement art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module s'inscrit dans une démarche de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Formation de niveau 4 cursus long - 4 ans 200 heures de formation 200 heures de stage 1200 euros l'année |

NIVEAU 2

CATI Certificat Art thérapie institutionelle MODALITÉ D'ENTRÉE: être certifié du CAAT OU DU ANIMATEUR D’ATELIERS À SENSIBILITÉ ART THÉRAPEUTIQUE et validation de l'équipe pédagogique.

FORMATEURS ÉQUIPE La durée de la formation sera déterminée en fonction du statut professionnel du stagiaire de la formation et de ses expériences professionnelles. L'Art thérapeute certifié CATI pourra mettre en place des ateliers-institutions au sens de la psychothérapie institutionnelle au sein des établissements et /ou structures de soin ou d'accompagnement. L'Art thérapeute travaillera au sein d'un collectif de professionnel référé à un psychologue, pédopsychiatre ou psychiâtre de l'établissement. Formation de niveau 3

|

NIVEAU 3

CATE Certificat Art thérapeute expert Module Art thérapeute suivis thérapeutiques individuels et de groupe Prérequis: CATI + stages en établissement ou en poste d'Art thérapie 36 à 48 sessions de 6h Ateliers et analyse de pratique L'art thérapeute pourra exercer son activité professionnelle salariée ou indépendante, impliquant la maîtrise des fondements scientifiques de sa profession, conduisant à une autonomie professionnelle, une éthique de travail ainsi qu'une démarche de recherche. CATE sera présenté à sa certification devant le COMITÉ SCIENTIFIQUE. 60 heures de formation par an 1200 euros l'année formation financement personnel 2000 euros formation prise en charge par un oragnisme (soit 200 euros la session de 6h) niveau 2 ou 1 suivant mention du jury |

CURSUS SUR TERRAIN mention AVI & PP

en partenariat avec l'ASSOCIATION CULTURELLE L'ACCUEILLETTEdont L’objet de l'ASSOCIATION CULTURELLE L'ACCUEILLETTE est d'améliorer l'accompagnement des personnes en difficultés physique et/ou Psychique. L’association propose un espace de « comodélisation et de cosensorialité » associant prévention, accompagnement thérapeutique et recherche.

|

FORMATION mention PP Mise en pratique professionnelle ateliers MODALITÉ D'ENTRÉE:

OUVERT au CAAT et au CATI FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir et d'être en immersion dans l'espace art thérapeutique. D'être accompagné dans sa pratique. Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Cursus intensif - 1an* plusieurs possibilités

|

FORMATION mention AVI Animateur institutionnel vie quotidienne MODALITÉ D'ENTRÉE:

OUVERT au CAAT et au CATI FORMATEURS: ÉQUIPE L'Objectif est de découvrir le cheminement institutionnel de l'espace art thérapeutique, les mouvements engendrés par le processus de création. Module expérientiel, à l'Issu duquel un temps sera pris pour repenser ce cheminement éclairé théoriquement afin de pouvoir être pensé sur son espace professionnel. Ce module s'inscrit dans une démarche de découverte de la profession et de développement de compétences pour les personnes étant dans l'accompagnement soignant, éducatif ... Il vous serea demandé d'apporter votre matériel. Formation de niveau 4 cursus intensif - 1an*

|

CONTENU PÉDAGOGIQUE FORMATIONS

Le centre La Tuché se veut une structure de formation complète en art-thérapie, en proposant des parcours flexibles en termes de dominantes, de nombres de modules et de durées.

Le parcours de formation complet se déroule sur deux à quatre années, composées de modules théorico pratique et de stages. Ce parcours est jalonné de la rédaction ou réalisation de divers documents, écrits ou produits dans d’autres media langagiers, dont des comptes-rendus de stages un document final, de type mémoire ; il débouche sur l’obtention d’un certificat d’art-thérapie CAAT ou CATI ou CATE suivant le niveau présenté .

D’une certaine conception de l’art-thérapie…

La spécificité de cette formation consiste dans le degré de complexité auquel est théorisée et mise en pratique l’art-thérapie, ainsi que dans la multiréférentialité des approches qui sont concrètement proposées au public de formation. Cette approche seule peut correspondre à la conception plurifactorielle de notre clinique, et qui demande que soient prises en compte les différentes dimensions des pathologies accueillies, des pratiques soignantes, des vecteurs sémiotiques convoqués, et finalement de la psyché humaine et des lieux de vie qui intègrent et font communiquer entre elles ces différentes dimensions.

Notre conception de l’art-thérapie s’appuie sur les trois piliers suivants :

… à une certaine conception de sa transmission

Notre formation se doit, à son tour, d’épouser indissociablement une telle rigueur, dans son passage par de nécessaires repères théoriques et techniques, et un telessai, au sens montaignien, de la voie de l’existence et de la parole singulières. Il est impossible d’accueillir thérapeutiquement le sujet, dans ses plus profondes détériorations psychiques et physiques, et de l’étayer dans le cheminement de sa reconstruction existentielle, sans faire soi-même le passage par une telle méthode.

De là, quelques conséquences en termes d’organisation de notre formation.

La formation en art-thérapie se doit d’être complète sur le plan de la pratique, de la théorie et de l’élaboration intime du rapport du futur thérapeute à son processus créatif. Cette élaboration psychique est la condition sine qua non pour que la formation ne se limite pas en une suite de techniques, aussi sophistiquées soient-elles, mais acquière la profondeur d’une méthode. Qui plus est, la dimension créatrice étant au cœur du processus art-thérapeutique, il est indispensable que le tâtonnement, étayé par le groupe, soit permis sur le temps long, afin qu’une dynamique oriente l’ensemble de la formation, par-delà la spécificité de ses différents moments (théoriques, pratiques, créatifs).

Par ailleurs, la coprésence est une dimension essentielle pour la dynamique créatrice du groupe, et le corps engagé dans une pratique concrète est une condition évidente à une véritable élaboration psychique du thérapeute. Pour cette raison, la formation se fera en présentiel, et ne proposera pas de dispositif en EAD (éducation à distance).

Enfin, la nature du savoir et de son mode de transmission doit être réaffirmée dans sa dimension singulière, et non générale. On entend par là que ce parcours de formation ne consistera pas en un couplage extérieur entre un corpus abstrait et une suite d’ « applications ». Une théorie est avant tout un outil dont l’efficacité et la pertinence s’éprouvent, dans l’immédiate épreuve du corps, de la pratique et de la parole. C’est pourquoi le mode d’enseignement suivra la forme d’atelier autant que de séminaire, et déterminera une relation de transmission, au sens le moins formatant du terme. De tout cela, naît non pas un savoir de l’ordre de la logique générale — d’où l’impossibilité de « cours à distance » réduits à du pur contenu, mais élaboration singulière d’un savoir personnel, dans une confrontation permanente entre questionnement des théories et concepts apportés par les différents intervenants et travail de création et d’élaboration analytique intime. Ce savoir singulier ne se construit cependant pas dans un isolement calamiteux, tant pour la personne en formation que pour ses futurs patients : il se construit au sein de l’espace commun où le partage des expériences et des élaborations forme un filet d’analyse, d’accueil respectueux, d’écoute et de réponse.

Comment avec cette palette de couleurs, trouver un processus propre ? Non pas une exigence en termes de « niveaux » auxquels accéder, mais une fibre, de l’ordre de l’art, à déployer, une palette artistique intérieure.

Art, thérapie, clinique, épreuve de soi et du monde : trois parcours

Trois grands parcours sont proposés : un parcours fondamental en art-thérapie, un parcours artistique, un parcours théorique ; transversales, seront menées les voies d’une pratique de stages et d’une pratique d’écriture. Le champ de la « recherche-action » est le terme qui résume le mieux l’inspiration de ce parcours profond à travers les différents media artistiques, que chaque module sera amené à traverser : telle est la transversalité constitutive d’un savoir, par opposition à une somme de connaissances.

Le parcours fondamental en art-thérapie scande la formation par des modules qui allient abord théorique des grands champs notionnels, constitution d’une culture historique des grands courants et moments du développement de l’art-thérapie, mais avant tout expérimentation concrète des processus structurant l’accueil et l’abord art-thérapeutiques de la création humaine et des pathologies accueillies. Ce moment vise en particulier à resituer le désir du praticien par rapport à son propre monde créatif, mais tout en construisant la nécessaire distinction entre processus créatif artistique personnel et processus créatif en tant que thérapeute. Sur le plan épistémologique, cet abord se situe dans la lignée de l’œuvre, séminale, de Laura Grignoli, sur laquelle se greffe une analyse d’inspiration amplement freudienne et postfreudienne.

Le parcours artistique propose un décalage de la problématique proprement thérapeutique vers la rencontre, trois fois dans l’année, avec un créateur et son univers. Ces moments de rencontre consistent en une immersion dans une ambiance (au sens phénoménologique du terme), une problématique à la fois langagière et existentielle, d’un sujet singulier : c’est la construction d’une poiesis, création libre et emportant le sort de tout l’être jusqu’à l’expression d’une forme vive, transmissible, ouvrant à son tour un espace de partage dans lequel les sujets récepteurs s’expérimentent eux-mêmes comme créateurs, concernés dans leurs propres corps et psyché.

Le parcours théorique constitue un décalage en contrepoint, vers d’autres dimensions fondamentales pour fonder une pratique de l’art-thérapie qui ne tombe pas dans un abord ni protocolaire, ni comportementaliste, du rapport au sujet en souffrance. Cette partie de la formation ne constitue pas une information, mais un véritable passage par des corpus théoriques et cliniques proches de l’art-thérapie :

Effet en retour : une ouverture épistémologique au cœur de l’art-thérapie et de sa transmission

En termes de champs épistémologiques, ces trois corpus constituent le volet clinique et théorique sans doute l’apport le plus inédit de cette formation dans le champ de l’art-thérapie. Cet apport se fonde sur plus de dix ans de pratique quotidienne, dans plusieurs cadres d’intervention, en équipes ou individuellement, par des thérapeutes, sémioticiens et artistes qui constitueront les principaux intervenants dans cette formation.

Cet apport, issu du dialogue constant avec les différentes praxis thérapeutiques, artistiques et autres évoquées ci-dessus, agit sur le champ de l’art-thérapie à un triple niveau :

De l’expérience partagée des stages…

Enfin, une pratique de stages achèvera de construire un parcours dans lequel la personne aura traversé tous les champs nécessaires à ce que le savoir, théorique et pratique, ait été non seulement intégré, mais transformé dans son expérience intime, psychique, corporelle et pratique. Cette pratique de stages, à son tour, doit être pensée comme une source de savoir : savoir transmis et découvert, certes, sur le terrain, mais savoir forgé, au travers d’écrits ou, plus largement, de productions langagières porteuses d’une théorie, aussi variées qu’en soient les formes sémiotiques de leur expression.

… à l’épreuve intime de l’écriture

Cette question concerne, essentiellement, la place de l’écriture et de l’inscription d’un savoir, dans le cadre de cette transmission. Plusieurs types d’écriture sont exigés comme autant de passages nécessaires, afin que le sujet affronte l’épreuve, souvent angoissante, d’inscrire et de porter à l’échange avec le groupe une pensée qu’il signera en propre. Cette écriture ne doit évidemment pas être comprise dans le seul sens, réducteur, d’une production linguistique. Celle-ci reste centrale, à titre de lieu privilégié d’une analyse et d’une parole-carrefour entre les différentes aires sémiotiques de la formation ; ainsi, un journal devra être tenu, au fur et à mesure des deux années.

L’écriture prendra également sa place dans le cadre de la production exigée au terme de ces deux années : ce qu’on appelle souvent un « mémoire », mais auquel nous souhaitons conserver plutôt le statut de « texte libre », au sens où l’entendait le pédagogue Célestin Freinet, et tel que nous souhaitons en faire une forme-sens dont tous pourront s’emparer, librement, poiétiquement, afin de forger l’agencement singulier le plus adéquat entre désir et parole — de quoi porter une éthique en langage, et la porter à l’échange où l’Autre se rencontre, s’éprouve et se respecte, tout autant que dans le quotidien de la praxis, qu’elle soit thérapeutique ou autre. « Texte » et « libre » doivent s’entendre dans l’extension maximale de ces termes : tissage entre plusieurs fils dont l’hétérogénéité et la diversité de matière ne sont pas a priori limitées, mais dont l’ampleur exigera d’autant plus d’attention à l’art et à la puissance du tissage. Loin de se réduire à ce qui souvent se réduit à une rhétorique « universitaire », de tels textes peuvent être pensés dans une perspective monographique, mais également narrative, poétique, etc. Ce pourra être, plus généralement, une création artistique ou intellectuelle ; plus généralement encore, cette production pourra prendre la forme d’une enquête. Dans tous les cas, c’est la rencontre entre angoisse — et donc désir — et une articulation langagière, qu’elle soit création ou analyse, qui constitue le critère fondamental : avoir réussi, en acceptant une position « d’embarras » (Lacan), de prendre le risque d’une parole singulière où l’autre n’est pas absent. Aussi, et c’est le point le plus loin que nous semble pouvoir être tenu cette liberté, ce « texte libre » doit pouvoir accepter tout type de sémiose, tout type de langage — pas seulement linguistique (graphique, musicale ou sonore, massive, etc.), pas seulement inscrite sous une forme fixable (performance, etc.), etc. L’important est qu’une telle parole, par-delà ses choix d’articulation et d’inscription, comporte une part d’analyse partageable, et pouvant être léguée aux générations suivantes des personnes à qui cela se transmettra. L’inscription, dans le dispositif que nous mettons en place, doit se faire dans tous les sens : dépôt d’un savoir commun dans des expériences singulières, plus ou moins novices, et dépôts des arabesques dont sont porteuses ces expériences dans le trésor commun d’une culture de transmission.

Ce dispositif, on l’aura compris, a pour but de demeurer dans la pleine adéquation entre la théorie dont est porteur l’art-thérapie, et la forme à travers laquelle cette pensée-art est portée, transformée et assumée par ses sujets. C’est pour cela que nous avons insisté dans ce document de présentation sur la notion de transmission, terme souvent employé en lieu et place de « formation ». Sans renier l’exigence pédagogique, scientifique et pratique d’un souci de former, nous nous méfions de l’inévitable tendance de toute formation soit à se durcir en une conformation de son public, effet de défense d’une discipline sur un certain marché de la… formation (professionnelle ou autre), soit à se dissoudre en une (suite d’) information(s). Double écueil dont nul ne peut se prétendre protégé d’avance, mais face auquel notre dispositif propose un ensemble de pratiques corporelles, psychiques et théoriques que nous espérons à la fois vertébré, et ouvert.

C’est à cette fin, en particulier, qu’un conseil scientifique, composé de personnes référentes reconnues dans leurs domaines respectifs, assurera à La Tuché un permanent regard d’analyse et de régulation en ce qui concerne autant le contenu, que la forme et que les résultats de son dispositif de formation.

Pierre Johan Laffitte.

Le parcours de formation complet se déroule sur deux à quatre années, composées de modules théorico pratique et de stages. Ce parcours est jalonné de la rédaction ou réalisation de divers documents, écrits ou produits dans d’autres media langagiers, dont des comptes-rendus de stages un document final, de type mémoire ; il débouche sur l’obtention d’un certificat d’art-thérapie CAAT ou CATI ou CATE suivant le niveau présenté .

D’une certaine conception de l’art-thérapie…

La spécificité de cette formation consiste dans le degré de complexité auquel est théorisée et mise en pratique l’art-thérapie, ainsi que dans la multiréférentialité des approches qui sont concrètement proposées au public de formation. Cette approche seule peut correspondre à la conception plurifactorielle de notre clinique, et qui demande que soient prises en compte les différentes dimensions des pathologies accueillies, des pratiques soignantes, des vecteurs sémiotiques convoqués, et finalement de la psyché humaine et des lieux de vie qui intègrent et font communiquer entre elles ces différentes dimensions.

Notre conception de l’art-thérapie s’appuie sur les trois piliers suivants :

- Une pratique de l’art-thérapie dans la lignée de Laura Grignoli ;

- Une clinique transférentielle inspirée de la psychothérapie institutionnelle et de sa prise en compte de la logique pulsionnelle et de la phénoménologie psychiatrique, mais également présente dans l’éveil de coma et dans la pédagogie coopérative (pédagogie institutionnelle) ;

- Un abord des langages, artistiques, linguistiques et corporels, inspiré de la sémiotique peircienne telle qu’elle structure le travail avec des pathologies lourdes et des détériorations profondes du rapport du sujet à son corps parlant et à sa parole vive.

… à une certaine conception de sa transmission

Notre formation se doit, à son tour, d’épouser indissociablement une telle rigueur, dans son passage par de nécessaires repères théoriques et techniques, et un telessai, au sens montaignien, de la voie de l’existence et de la parole singulières. Il est impossible d’accueillir thérapeutiquement le sujet, dans ses plus profondes détériorations psychiques et physiques, et de l’étayer dans le cheminement de sa reconstruction existentielle, sans faire soi-même le passage par une telle méthode.

De là, quelques conséquences en termes d’organisation de notre formation.

La formation en art-thérapie se doit d’être complète sur le plan de la pratique, de la théorie et de l’élaboration intime du rapport du futur thérapeute à son processus créatif. Cette élaboration psychique est la condition sine qua non pour que la formation ne se limite pas en une suite de techniques, aussi sophistiquées soient-elles, mais acquière la profondeur d’une méthode. Qui plus est, la dimension créatrice étant au cœur du processus art-thérapeutique, il est indispensable que le tâtonnement, étayé par le groupe, soit permis sur le temps long, afin qu’une dynamique oriente l’ensemble de la formation, par-delà la spécificité de ses différents moments (théoriques, pratiques, créatifs).

Par ailleurs, la coprésence est une dimension essentielle pour la dynamique créatrice du groupe, et le corps engagé dans une pratique concrète est une condition évidente à une véritable élaboration psychique du thérapeute. Pour cette raison, la formation se fera en présentiel, et ne proposera pas de dispositif en EAD (éducation à distance).

Enfin, la nature du savoir et de son mode de transmission doit être réaffirmée dans sa dimension singulière, et non générale. On entend par là que ce parcours de formation ne consistera pas en un couplage extérieur entre un corpus abstrait et une suite d’ « applications ». Une théorie est avant tout un outil dont l’efficacité et la pertinence s’éprouvent, dans l’immédiate épreuve du corps, de la pratique et de la parole. C’est pourquoi le mode d’enseignement suivra la forme d’atelier autant que de séminaire, et déterminera une relation de transmission, au sens le moins formatant du terme. De tout cela, naît non pas un savoir de l’ordre de la logique générale — d’où l’impossibilité de « cours à distance » réduits à du pur contenu, mais élaboration singulière d’un savoir personnel, dans une confrontation permanente entre questionnement des théories et concepts apportés par les différents intervenants et travail de création et d’élaboration analytique intime. Ce savoir singulier ne se construit cependant pas dans un isolement calamiteux, tant pour la personne en formation que pour ses futurs patients : il se construit au sein de l’espace commun où le partage des expériences et des élaborations forme un filet d’analyse, d’accueil respectueux, d’écoute et de réponse.

Comment avec cette palette de couleurs, trouver un processus propre ? Non pas une exigence en termes de « niveaux » auxquels accéder, mais une fibre, de l’ordre de l’art, à déployer, une palette artistique intérieure.

Art, thérapie, clinique, épreuve de soi et du monde : trois parcours

Trois grands parcours sont proposés : un parcours fondamental en art-thérapie, un parcours artistique, un parcours théorique ; transversales, seront menées les voies d’une pratique de stages et d’une pratique d’écriture. Le champ de la « recherche-action » est le terme qui résume le mieux l’inspiration de ce parcours profond à travers les différents media artistiques, que chaque module sera amené à traverser : telle est la transversalité constitutive d’un savoir, par opposition à une somme de connaissances.

Le parcours fondamental en art-thérapie scande la formation par des modules qui allient abord théorique des grands champs notionnels, constitution d’une culture historique des grands courants et moments du développement de l’art-thérapie, mais avant tout expérimentation concrète des processus structurant l’accueil et l’abord art-thérapeutiques de la création humaine et des pathologies accueillies. Ce moment vise en particulier à resituer le désir du praticien par rapport à son propre monde créatif, mais tout en construisant la nécessaire distinction entre processus créatif artistique personnel et processus créatif en tant que thérapeute. Sur le plan épistémologique, cet abord se situe dans la lignée de l’œuvre, séminale, de Laura Grignoli, sur laquelle se greffe une analyse d’inspiration amplement freudienne et postfreudienne.

Le parcours artistique propose un décalage de la problématique proprement thérapeutique vers la rencontre, trois fois dans l’année, avec un créateur et son univers. Ces moments de rencontre consistent en une immersion dans une ambiance (au sens phénoménologique du terme), une problématique à la fois langagière et existentielle, d’un sujet singulier : c’est la construction d’une poiesis, création libre et emportant le sort de tout l’être jusqu’à l’expression d’une forme vive, transmissible, ouvrant à son tour un espace de partage dans lequel les sujets récepteurs s’expérimentent eux-mêmes comme créateurs, concernés dans leurs propres corps et psyché.

Le parcours théorique constitue un décalage en contrepoint, vers d’autres dimensions fondamentales pour fonder une pratique de l’art-thérapie qui ne tombe pas dans un abord ni protocolaire, ni comportementaliste, du rapport au sujet en souffrance. Cette partie de la formation ne constitue pas une information, mais un véritable passage par des corpus théoriques et cliniques proches de l’art-thérapie :

- Clinique institutionnelle (psychothérapie et de pédagogie institutionnelles, éveil de coma),

- Phénoménologie psychiatrique et analyse des pulsions (dans la perspective de l’anthropo-psychiatrie

- sémiotique peircienne (articulées avec le champ des cliniques citées ci-dessus et la psychanalyse).

Effet en retour : une ouverture épistémologique au cœur de l’art-thérapie et de sa transmission

En termes de champs épistémologiques, ces trois corpus constituent le volet clinique et théorique sans doute l’apport le plus inédit de cette formation dans le champ de l’art-thérapie. Cet apport se fonde sur plus de dix ans de pratique quotidienne, dans plusieurs cadres d’intervention, en équipes ou individuellement, par des thérapeutes, sémioticiens et artistes qui constitueront les principaux intervenants dans cette formation.

Cet apport, issu du dialogue constant avec les différentes praxis thérapeutiques, artistiques et autres évoquées ci-dessus, agit sur le champ de l’art-thérapie à un triple niveau :

- Il l’ouvre sur des pratiques connexes (psychothérapie institutionnelle de la psychose, de la schizophrénie et de l’autisme ; éveil de coma, réanimation, rééducation ; champ de la pédiatrie et de la gériatrie) qui recourent à ses techniques, mais qu’en retour elles fécondent : elles questionnent sans cesse les ça-va-de-soi théoriques et cliniques que ne peut manquer de fomenter, de la part d’un courant thérapeutique comme le nôtre, la (légitime) volonté de reconnaissance et de distinction disciplinaires par rapport à d’autres types de thérapies peut encourager des affirmations parfois trop rigoristes et dogmatiques.

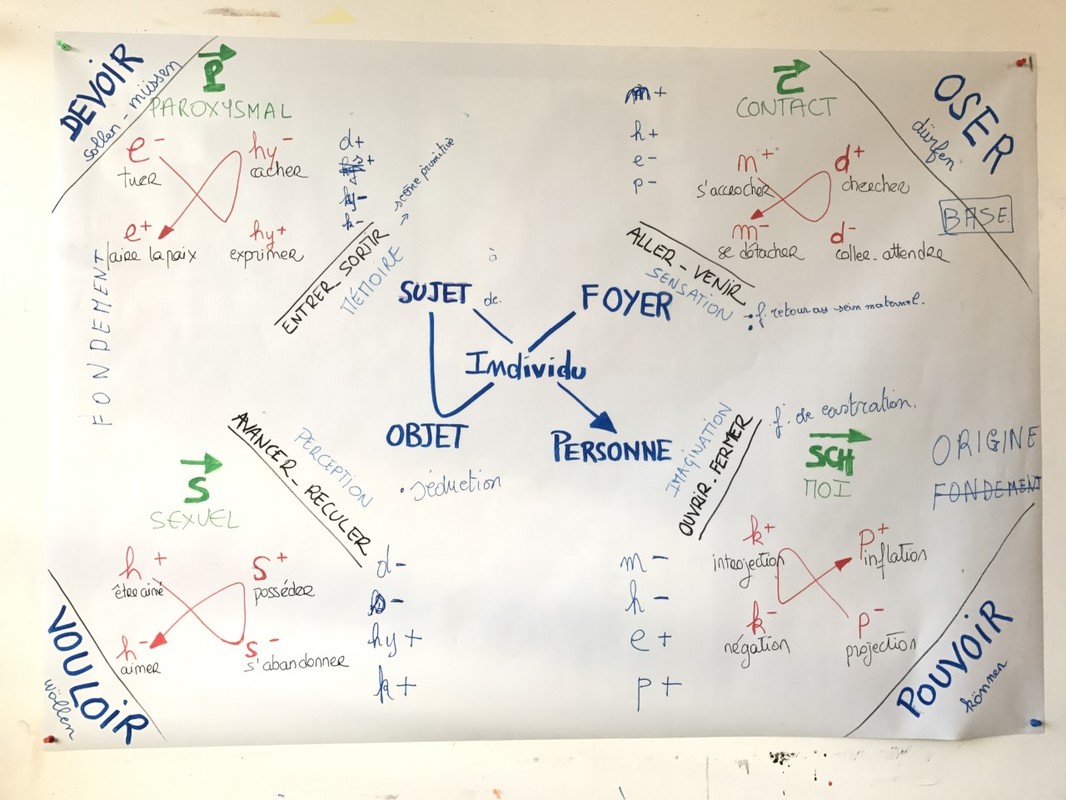

- Il le fonde d’un point de vue métapsychologique, en se donnant des outils pour questionner l’intégralité de la vie humaine, dans ses profondeurs pulsionnelles (inspiration de L. Szondi et de la phénoménologie psychiatrique : Von Weizsäcker, L. Binswanger, H. Maldiney, J. Schotte) : seul un tel abord « anthropo-psychiatrique » (Schotte) du contact entre corps désirant et monde, permet de sortir des limites du seul paradigme positiviste, aujourd’hui dominant, dont le réductionnisme régit tant l’approche purement physiologiste de l’organisme, que l’abord neuro-cognitiviste et socio-comportemental du lien psyché-corps et organisme-environnement.

- Enfin il le fonde à un niveau sémiotique, ou logique, propre à l’homme-signe (Peirce), à l’être de paroles (Hagège), au parlêtre (Lacan), à l’être porteur d’unepoiesis (Aristote) : d’où une pensée systémique à hauteur de langage et de parole, modélisant autant les fondements créateurs de l’existence (rythme, ton, traces) et ses ruptures pathologiques, que les media artistiques et théoriques par lesquels se pose et se réfléchit, dans un même mouvement, la singularité de l’existence, de ses failles et du savoir relatif à toutes deux, savoir intime, partageable, retrouvable. Là encore, est promu un abord du langage fondé sur la singularité de la parole et non sur la prééminence du code social et sur la (ré-)adaptation du comportement (langagier et corporel) comme visée thérapeutique supposée.

De l’expérience partagée des stages…

Enfin, une pratique de stages achèvera de construire un parcours dans lequel la personne aura traversé tous les champs nécessaires à ce que le savoir, théorique et pratique, ait été non seulement intégré, mais transformé dans son expérience intime, psychique, corporelle et pratique. Cette pratique de stages, à son tour, doit être pensée comme une source de savoir : savoir transmis et découvert, certes, sur le terrain, mais savoir forgé, au travers d’écrits ou, plus largement, de productions langagières porteuses d’une théorie, aussi variées qu’en soient les formes sémiotiques de leur expression.

… à l’épreuve intime de l’écriture

Cette question concerne, essentiellement, la place de l’écriture et de l’inscription d’un savoir, dans le cadre de cette transmission. Plusieurs types d’écriture sont exigés comme autant de passages nécessaires, afin que le sujet affronte l’épreuve, souvent angoissante, d’inscrire et de porter à l’échange avec le groupe une pensée qu’il signera en propre. Cette écriture ne doit évidemment pas être comprise dans le seul sens, réducteur, d’une production linguistique. Celle-ci reste centrale, à titre de lieu privilégié d’une analyse et d’une parole-carrefour entre les différentes aires sémiotiques de la formation ; ainsi, un journal devra être tenu, au fur et à mesure des deux années.

L’écriture prendra également sa place dans le cadre de la production exigée au terme de ces deux années : ce qu’on appelle souvent un « mémoire », mais auquel nous souhaitons conserver plutôt le statut de « texte libre », au sens où l’entendait le pédagogue Célestin Freinet, et tel que nous souhaitons en faire une forme-sens dont tous pourront s’emparer, librement, poiétiquement, afin de forger l’agencement singulier le plus adéquat entre désir et parole — de quoi porter une éthique en langage, et la porter à l’échange où l’Autre se rencontre, s’éprouve et se respecte, tout autant que dans le quotidien de la praxis, qu’elle soit thérapeutique ou autre. « Texte » et « libre » doivent s’entendre dans l’extension maximale de ces termes : tissage entre plusieurs fils dont l’hétérogénéité et la diversité de matière ne sont pas a priori limitées, mais dont l’ampleur exigera d’autant plus d’attention à l’art et à la puissance du tissage. Loin de se réduire à ce qui souvent se réduit à une rhétorique « universitaire », de tels textes peuvent être pensés dans une perspective monographique, mais également narrative, poétique, etc. Ce pourra être, plus généralement, une création artistique ou intellectuelle ; plus généralement encore, cette production pourra prendre la forme d’une enquête. Dans tous les cas, c’est la rencontre entre angoisse — et donc désir — et une articulation langagière, qu’elle soit création ou analyse, qui constitue le critère fondamental : avoir réussi, en acceptant une position « d’embarras » (Lacan), de prendre le risque d’une parole singulière où l’autre n’est pas absent. Aussi, et c’est le point le plus loin que nous semble pouvoir être tenu cette liberté, ce « texte libre » doit pouvoir accepter tout type de sémiose, tout type de langage — pas seulement linguistique (graphique, musicale ou sonore, massive, etc.), pas seulement inscrite sous une forme fixable (performance, etc.), etc. L’important est qu’une telle parole, par-delà ses choix d’articulation et d’inscription, comporte une part d’analyse partageable, et pouvant être léguée aux générations suivantes des personnes à qui cela se transmettra. L’inscription, dans le dispositif que nous mettons en place, doit se faire dans tous les sens : dépôt d’un savoir commun dans des expériences singulières, plus ou moins novices, et dépôts des arabesques dont sont porteuses ces expériences dans le trésor commun d’une culture de transmission.

Ce dispositif, on l’aura compris, a pour but de demeurer dans la pleine adéquation entre la théorie dont est porteur l’art-thérapie, et la forme à travers laquelle cette pensée-art est portée, transformée et assumée par ses sujets. C’est pour cela que nous avons insisté dans ce document de présentation sur la notion de transmission, terme souvent employé en lieu et place de « formation ». Sans renier l’exigence pédagogique, scientifique et pratique d’un souci de former, nous nous méfions de l’inévitable tendance de toute formation soit à se durcir en une conformation de son public, effet de défense d’une discipline sur un certain marché de la… formation (professionnelle ou autre), soit à se dissoudre en une (suite d’) information(s). Double écueil dont nul ne peut se prétendre protégé d’avance, mais face auquel notre dispositif propose un ensemble de pratiques corporelles, psychiques et théoriques que nous espérons à la fois vertébré, et ouvert.

C’est à cette fin, en particulier, qu’un conseil scientifique, composé de personnes référentes reconnues dans leurs domaines respectifs, assurera à La Tuché un permanent regard d’analyse et de régulation en ce qui concerne autant le contenu, que la forme et que les résultats de son dispositif de formation.

Pierre Johan Laffitte.

|

FORMATION OBSERVATION DU NOURRISSON SELON ESTHER BICK

LES FORMATEURS

MARTINE TROUILLAS PASCAL Pédopsychiatre GEORGE PEREZ Psychologue RENDEZ VOUS Tous les mardis de 18h à 20h durée deux ans, 80h/an Démarrage de la formation le Mardi 09 Janvier 2018 à 18h |

TARIFS PUBLIC Cette formation intéresse des publics divers : les personnes travaillant sur l’autisme et la psychose ; néonatalogie ; P. M. I. ; crèches ; écoles maternelles ; I. T. E. P. ; Maisons d’Accueil Spécialisées ; etc. Cliquez ici pour modifier.

|

L’observation directe du nourrisson selon la méthode Esther Bick (Infant observation), consiste pour les observateurs à pouvoir assister aux deux premières années du développement du bébé « in situ », dans sa famille. PROGRAMME ET METHODOLOGIE

Les visites de l’observateur sont régulières et se déroulent une fois par semaine au domicile de la famille selon un horaire qui convient aux parents. Chaque observation dure environ une heure. Le (ou les) observateur(s) se retrouve(nt) dans un séminaire hebdomadaire constitué d’une douzaine de membres environ. Le groupe participe à la lecture de l’observation, à la réflexion et à la perlaboration, aidé par un psychanalyste et un formateur initié à cette méthode. Des synthèses sont produites pour chaque observation par le ou les deux secrétaire(s) du groupe. Les mouvements psychiques groupaux sont intéressants à étudier dans la mesure où ils donnent des indications sur la relation entre l’observateur et le bébé avec ses parents. L’une des visées de la méthode est d’aider tous les participants à cette formation à concevoir de manière vivante, d’abord le développement normal d’un enfant entre 0 et 2 ans, puis, par là-même d’avoir un aperçu du vécu infantile des personnes dont ils ont à prendre soin dans leurs pratiques respectives. La méthode figure de façon propédeutique la mise au travail d’une équipe pluridisciplinaire dans la rencontre avec une personne, à la fois dans ses aspects interactifs, comportementaux et fantasmatiques. |

|

JOURNÉES AVEC

|

LES FORMATEURS MICHEL BALAT ET PIERRE JOHAN LAFFITTE + INVITÉS Vidéo pour les échanges Artelieu /Art&motion - Avril Mai 2019

|

PARCOURS THÉORIQUE: "LES JOURNÉES AVEC"

|

|

|

Cette année, le premier jour du printemps verra revenir parmi nous un oiseau de bon augure et à l’envergure peu banale : Pierre Delion, pédopsychiatre dont la réflexion, à partir de la sémiotique de Peirce, a profondément réarmé la clinique de l’autisme, mais plus largement le champ de la psychothérapie institutionnelle et celui de la psychiatrie engagée dans la cité. C’est de tout cela qu’il viendra nous parler. Il renouera avec sa déjà longue tradition d’escales catalanes, en particulier les « Journées avec… » jadis tenues par son complice Michel Balat à Canet-en-Roussillon, et maintenant revenues dans les locaux de l’Accueillette, le mas accueillant de Florence Fabre que beaucoup d’entre vous connaissent bien. C’est un lieu qui, de plus en plus, devient l’une des îles où se retrouvent les migrateurs et migratrices des métiers de l’humain, et pour qui la psychothérapie institutionnelle constitue l’une des boussoles les moins frelatées pour ne pas perdre le Nord (ou le sud…) dans un paysage contemporain de plus en plus abîmé et érodé. Cette journée entière d’échanges comprendra également un moment de reprise, le samedi en fin d’après-midi ou le dimanche matin. Enfin, en vous invitant, nous ne pouvons pas ne pas partager avec vous le silence soudain et le très grand vide qu’a causé en nous la mort de Danielle Roulot, un autre grand nom de la psychothérapie institutionnelle. Sa toute dernière intervention en public, qui jusqu’au bout a témoigné de sa place majeure dans la discussion théorique et clinique contemporaine, c’est à Elne qu’elle l’aura partagée. En décembre, lors de notre précédente « Journée avec » qui accueillit également son autre complice labordien, Michel Lecarpentier, un autre habitué d’Elne. Ce fut pas même quinze jours avant qu’elle ne nous quitte, à La Borde. Danielle Roulot est un repère dont les écrits restent grandement porteurs et demandent encore à être médités, longtemps. Danielle fut une amie, dont la présence demeure, dans le manque. Bien amicalement, Florence Fabre, Michel Balat, Pierre Johan Laffitte |

programmation en cours

programmation en cours

15 -16 SEPT 2017 AUTISME EVEIL DE COMA 20 ANS APRÈS AVEC PIERRE DELION ET MICHEL BALAT

15 SEPTEMBRE 2017

Argument

Il y a juste 20 ans se tenait à Canet en Roussillon ce colloque dont nous étions amenés à dire ceci :

« Le choix du thème était hardi, sans doute même est-ce la première fois qu'une telle confrontation était organisée. Pourtant il nous était rapidement apparu, lors de sa conception et de sa préparation, qu'un trait venait en quelque sorte unir les termes en présence : celui de la rareté des signes institués. Nous disons bien les signes« institués» afin de faire la différence avec ces signes, souvent corporels, parfois en actes, qui abondent aussi bien chez les autistes que dans l'éveil de coma. Bien entendu nous ne comptions pas faire de cette rareté le signe, à son tour, d'une proximité étiologique ou simplement descriptive.

Car, du vécu que l'on peut avoir auprès des autistes à celui des personnes en éveil de coma, la différence est suffisamment importante,

leurs présences respectives sont d'une qualité si distincte, que l'on ne saurait exagérer les rapports de ces deux symptomatologies. La

question tournait préalablement bien plutôt autour de celle-ci : quelles sont les conditions institutionnelles que l'on peut favoriser ou établir pour permettre le travail des équipes confrontées à cette rareté, voire cette absence de paroles. Mais en fait n'étions nous pas un peu à côté ?

Sans doute est-ce l'intervention de Jean Oury qui le montre le mieux en situant la question autour de l'émergence. Car évoquer l'émergence, c'est en même temps demander les conditions institutionnelles pour qu'elle soit possible, pour qu'elle soit recueillie et accueillie. Ainsi n'était-ce point la rareté des signes qui pose problème, mais la nécessité d'être là pour rencontrer ce d'où ils émergent.

Nous avions convié, dans cette salle de congrès, des amis. Mais des amis non au sens habituel de ce terme (quoique), mais au sens quasi étymologique de la philia, celui qui qualifie la relation contractuelle réciproque de l'hospitalité, de l'accueil et des obligations de l'« hospitant » (tel est le mot d'Emile Benveniste pour qualifier l'hôte qui reçoit) et du xénos, de l'étranger, de l'hôte reçu. Non des amis dans un cercle qui ferme, mais une amitié prête à accepter le dissemblable, ce type d'amitié que l'on doit s'attendre à trouver dans l'accueil fait à un pensionnaire, un client, un malade, un blessé, autant de noms pour une même réalité humaine.

Les interventions et les débats porteront témoignage qu'il n'en était aucun qui n'eût des lueurs ou des connaissances approfondies sur les champs des autres. C'est ainsi que pourront se tresser des bouts de cordes robustes avec des brins de psychothérapie institutionnelle, de sémiotique, de théorie du coma, du cerveau, de l'autisme.

La première matinée y était consacrée à la fois à la présentation du terrain clinique et aux premières élaborations qui en permettent l'observation, voire parfois la constitution. Les interventions d'Edwige Richer et de Pierre Delion montreront à l'évidence qu'en faisant du jeune autiste ou du blessé en éveil de coma le centre de gravité institutionnel de l'établissement de soin, on retrouve des préoccupations et des réponses étonnamment semblables. Il faut dire que c'est en nous apercevant, il y a quelques années, de cette similitude des réponses que nous avions songé à cette rencontre. La présence des équipes et leur prise de parole durant les deux après-midi venaient alors préciser, ouvrir, vivifier ce que la nécessaire structure des exposés aurait pu massifier. »

Que dire de plus sinon les changements qui ont eu lieu dans la prise en charge des enfants autiste, modifiant l’approche de cette pathologie qui, d’ailleurs, a connu au cours de ces 20 dernières années une transformation considérable. Pour parodier Marx : Un spectre hante le monde : le spectre de l’autisme. L’autisme est quasiment devenu la maladie du siècle et on peut dire que les autistes n’en ont guère été mieux soignés. Ce sera à coup sûr l’un des thèmes de ce nouveau colloque anniversaire.

Argument

Il y a juste 20 ans se tenait à Canet en Roussillon ce colloque dont nous étions amenés à dire ceci :

« Le choix du thème était hardi, sans doute même est-ce la première fois qu'une telle confrontation était organisée. Pourtant il nous était rapidement apparu, lors de sa conception et de sa préparation, qu'un trait venait en quelque sorte unir les termes en présence : celui de la rareté des signes institués. Nous disons bien les signes« institués» afin de faire la différence avec ces signes, souvent corporels, parfois en actes, qui abondent aussi bien chez les autistes que dans l'éveil de coma. Bien entendu nous ne comptions pas faire de cette rareté le signe, à son tour, d'une proximité étiologique ou simplement descriptive.

Car, du vécu que l'on peut avoir auprès des autistes à celui des personnes en éveil de coma, la différence est suffisamment importante,

leurs présences respectives sont d'une qualité si distincte, que l'on ne saurait exagérer les rapports de ces deux symptomatologies. La

question tournait préalablement bien plutôt autour de celle-ci : quelles sont les conditions institutionnelles que l'on peut favoriser ou établir pour permettre le travail des équipes confrontées à cette rareté, voire cette absence de paroles. Mais en fait n'étions nous pas un peu à côté ?

Sans doute est-ce l'intervention de Jean Oury qui le montre le mieux en situant la question autour de l'émergence. Car évoquer l'émergence, c'est en même temps demander les conditions institutionnelles pour qu'elle soit possible, pour qu'elle soit recueillie et accueillie. Ainsi n'était-ce point la rareté des signes qui pose problème, mais la nécessité d'être là pour rencontrer ce d'où ils émergent.

Nous avions convié, dans cette salle de congrès, des amis. Mais des amis non au sens habituel de ce terme (quoique), mais au sens quasi étymologique de la philia, celui qui qualifie la relation contractuelle réciproque de l'hospitalité, de l'accueil et des obligations de l'« hospitant » (tel est le mot d'Emile Benveniste pour qualifier l'hôte qui reçoit) et du xénos, de l'étranger, de l'hôte reçu. Non des amis dans un cercle qui ferme, mais une amitié prête à accepter le dissemblable, ce type d'amitié que l'on doit s'attendre à trouver dans l'accueil fait à un pensionnaire, un client, un malade, un blessé, autant de noms pour une même réalité humaine.

Les interventions et les débats porteront témoignage qu'il n'en était aucun qui n'eût des lueurs ou des connaissances approfondies sur les champs des autres. C'est ainsi que pourront se tresser des bouts de cordes robustes avec des brins de psychothérapie institutionnelle, de sémiotique, de théorie du coma, du cerveau, de l'autisme.

La première matinée y était consacrée à la fois à la présentation du terrain clinique et aux premières élaborations qui en permettent l'observation, voire parfois la constitution. Les interventions d'Edwige Richer et de Pierre Delion montreront à l'évidence qu'en faisant du jeune autiste ou du blessé en éveil de coma le centre de gravité institutionnel de l'établissement de soin, on retrouve des préoccupations et des réponses étonnamment semblables. Il faut dire que c'est en nous apercevant, il y a quelques années, de cette similitude des réponses que nous avions songé à cette rencontre. La présence des équipes et leur prise de parole durant les deux après-midi venaient alors préciser, ouvrir, vivifier ce que la nécessaire structure des exposés aurait pu massifier. »

Que dire de plus sinon les changements qui ont eu lieu dans la prise en charge des enfants autiste, modifiant l’approche de cette pathologie qui, d’ailleurs, a connu au cours de ces 20 dernières années une transformation considérable. Pour parodier Marx : Un spectre hante le monde : le spectre de l’autisme. L’autisme est quasiment devenu la maladie du siècle et on peut dire que les autistes n’en ont guère été mieux soignés. Ce sera à coup sûr l’un des thèmes de ce nouveau colloque anniversaire.

16 MARS 2019 Invités MARIE FRANCE ET RAYMOND NEGREL

Psychopathologie des soins quotidiens – Une boussole pour soignant désorienté

Mission Sans-Abri de Médecins du Monde

Texte présenté aux XXXIè Journées de Psychothérapie Institutionnelle

12-13 Octobre 2017

Le texte que nous vous présentons aujourd'hui a été élaboré, pensé et rédigé en équipe afin

de vous témoigner de notre travail auprès des personnes sans abri ainsi qu'au sein de notre collectif.

Notre démarche est celle d'aller-vers les personnes de la rue, au rythme de trois ou quatre

maraudes par semaine, de jour ou en soirée, à pied, en civil, régulièrement dans le même périmètre

et toujours en binôme car il est essentiel de ne pas s’engager seul dans la rue. Parce qu’« un homme

seul n'est pas un homme » disait Lacan, nous visons à créer du lien, des liens, afin d'amarrer le sujet

en errance, relever et mettre en mouvement le sujet coulé dans l’asphalte du trottoir. Créer un lien

pour lui permettre d’exister et de s’inscrire dans des soins somatiques ou des prises en charge

sociales. Si le sens de notre action prend racines dans la rue, celle-ci acquiert toute sa signification

au cours et grâce aux réunions hebdomadaires d’échanges et de travail, lieu de récits certes, mais

surtout invitation à la parole avec nos inquiétudes, nos doutes et nos interrogations. Pour nous, une

remise en cause permanente de nos certitudes est plus qu'obligatoire, nous ne pouvons pas y

échapper. Portés par les valeurs de Médecins du Monde, « Soigner et témoigner », toute notre action

s’accompagne d’une attention à l’autre, sans-abri ou Maraudeur, car la précarité n’est pas réservée

aux gens de la rue : elle traverse également le vécu des habitants de la ville, des institutions, des

travailleurs sociaux avec lesquels se tissent des liens invisibles.

La préparation de cette présentation a été l'occasion de nombreux échanges. Écrire pour

s'exposer dans sa parole est toujours une prise de risque, produit des effets inattendus et souvent

féconds ; ici aussi, la mise au travail est venue révéler la tension dialectique qui s’exerce en nous et

entre nous dans la réalisation de « notre mission ».

« Psychopathologie des soins quotidiens, une boussole pour soignant désorienté »… De

prime abord, ce sujet était fait pour nous car parler de désorientation et de boussole à des

maraudeurs, forcément, ça matche ! Les « soins quotidiens » cela semblait bien être notre « job » …

car ce que nous prétendons, c’est prendre soin de la personne sans abri dans une présence aussi

quotidienne que possible. Mais peut-on qualifier notre action de « soins quotidiens » alors que nous

faisons irruption dans la vie des SDF ? Et sommes-nous des soignants ? Psychopathologie des soins

quotidiens, qu’est-ce que cela veut dire ? Avec sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud

révèle l’inconscient qui nous gouverne. Avec cette « psychopathologie des soins quotidiens »,

sommes-nous invités par l’AMPI à nous intéresser à cet inconscient qui se dévoile dans nos

1

errements ? Et de quel inconscient parlons-nous ? Celui des personnes vers lesquelles nous allons

ou le nôtre ? Ainsi, nous avons donc recherché nos impasses, nos dissonances, nos refuges pour

tenter d’entendre quelque chose…

Tel un autre maternel suffisamment bon, notre démarche est d’abord celle d'aller à la

rencontre de cet autre, de ces autres en rupture avec le social, assis sur le macadam une main

tendue, une casquette devant eux. C'est ainsi que nous décidons, au gré de nos pérégrinations, de

nous arrêter sur les bords du chemin et d'adresser un regard, une salutation, au creux du quotidien

de ces personnes exclues, au moment de la manche, du repos, du déjeuner, chez eux, sur ce bord de

trottoir ainsi approprié le temps d'une halte plus ou moins éphémère.

Comment s'adresser à eux et comment être accueillant ? Dans ce mouvement d’aller vers,

nous nous rendons chez eux, nous les interpellons, notre présence, nos mots s’imposent à eux sans

qu’ils n’en aient rien demandé. En retour, ils restent figés, ou nous regardent passivement nous

rapprocher, ils nous serrent la main, nous tendent leur chapeau, nous questionnent : « Qu'est ce que

vous voulez ? »... C’est vrai ça, « qu’est-ce que nous voulons » ?

Pourquoi s’adresse-t-on à un tel plutôt qu’à tel autre ? Qu’est-ce que nous disons à notre

corps défendant en désignant telle ou telle personne comme une personne sans abri ? Chacun fait

selon son inspiration, ses peurs, ses fantasmes, les uns évitent les groupes, les autres les personnes

très alcoolisées, les derniers ceux qui crient … Ce sont nos propres mouvements psychiques qui

nous font nous déplacer vers les uns plutôt que vers les autres.

Aller vers, c’est faire précéder l’offre à la demande. Cela commence toujours par un regard,

un mouvement, un geste et quelques mots :

« Bonjour, comment allez-vous ?»

« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? Vous avez besoin de quelque

chose ? »

« Bonjour, je m'appelle Corinne, est-ce que je peux parler avec vous ? Je ne vous dérange

pas ? »

« Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir pour discuter avec vous ? »

« Bonjour, moi c'est Marine et vous, c'est comment ? »

Si nous nous présentons comme une équipe de MDM, ce n’est que très rarement que nous

précisons notre profession, en particulier ceux d’entre nous qui pourraient faire partie des

« soignants », de peur peut-être que cet énoncé ne puisse venir entraver la possibilité de la

rencontre, nous réduisant à n'être les uns et les autres que des soignants et des soignés.

« Bonjour, comment allez-vous ?». Cette phrase que dit-elle de nous ? N’est-ce pas une

étrange façon d’aller vers : de quelle place demandons-nous à l'un de nos semblables comment il va

2

avant même de le connaître ? Apparemment « si naturelle » ou bienveillante, cette phrase ne seraitelle

pas violente ou intrusive ? Elle semble inscrire d'emblée cette personne que nous souhaitons

rencontrer dans une différence ; elle énonce quasi-explicitement nos fantasmes de réparation, elle

véhicule nos représentations de la précarité, nous réduisant le sujet au « sans abrisme ».

« Je m'appelle Raymond, je fais partie de MDM, tout va bien ? vous avez besoin de quelque

chose ? ». L'accroche implique ici une demande matérielle, elle nous protège, légitime notre venue,

correspond à nos projections… Mais ne prend-on pas le risque qu’elle ouvre et ferme la rencontre

dans le même temps ? Sommes-nous vraiment là pour ça ? Pourquoi venons-nous interroger leur

besoin quand le plus souvent nous ne pouvons pas y répondre ?

On le voit, ce premier contact est difficile pour eux peut-être, pour nous certainement. Il n’est pas la

rencontre mais il n’a de sens que s’il peut être inaugural à celle-ci.

Avec pour références la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse, nous voulons

déployer une clinique de l’accueil, d’humanisation du Sujet, une clinique qui permette une mise en

élaboration progressive d'une parole, conduisant à une restauration du sujet et de son espace intime.

Tout en défendant la logique médico-sociale de Médecins du Monde (la survie de chacun et l’accès

aux soins pour tous restent pour nous une préoccupation permanente), nous souhaitons nous situer

dans le champ de l'intime, au plus près du sujet pris dans une double aliénation psychique et sociale.

Comment déployer cette clinique de la présence dans la rue ? Qu’est-ce que la présence dans un

espace qui n’existe pas, en tant qu’il est sans limite et mouvant ? Quel espace notre présence

pourrait-elle ainsi venir habiter ?

Confrontés nous même à l’errance dans nos maraudes, notre premier défi est de rendre notre

présence ni évanescente ni envahissante. Issu du latin sionare, le « soin » signifie « s'occuper de »,

il est « l'attention que l'on porte à faire quelque chose avec propreté, à entretenir quelque chose. » Il

suppose quelque chose de la continuité, de la quotidienneté. C’est alors cette répétition dans le

temps qui est l’objet de notre attention. La régularité de nos maraudes et nos rituels langagiers ou

gestuels viennent scander le temps, marquer des limites à l’espace informe et crée les possibilités de

la rencontre. Ils nous rendent présents. C’est cela notre premier engagement et c’est le plus

exigeant.

Car cette continuité et cette position d’accueil sont difficiles à tenir.

Nous croisons un jour Emile, avec qui nous avons développé quelques liens au fil de nos maraudes,

parlant avec lui de son histoire comme de l'Histoire de la France, de musique et de littérature, de

chiens … Allant vers lui, l'un de nous demande une première fois « Comment allez vous ? »,

« bien » répond-il. Nous sommes sur une artère passante, il y a beaucoup de bruit, nous nous

asseyons par terre près de lui. Distraits par cette installation, nous n’entendons pas sa réponse et ré-

3

itérons la question « Comment allez vous ? ». Emile se lève brusquement, cherchant à échapper à

notre présence, il s'énerve, crie : « Mais qu'est ce que vous me voulez à la fin je n'ai pas besoin de

tuteur moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ! ». Nous restons figés, désarçonnés, décontenancés,

plongés dans notre incompréhension. Nous tentons de le calmer mais rien n’y fait, il est debout,

s'agite, très impressionnant. Après un échange de regard, nous prenons la décision de partir face à

son refus de nous parler et le saluons timidement.

Que s’est-il passé pour Emile dans cette rencontre ? Quelle absence, quelle intrusion serions-nous

venus introduire ou incarner ?

Dans un après coup, une fois l'émotion de cette altercation atténuée, nous réalisons que, pour la

première fois, avant d’aller vers lui, nous nous étions adressés à un autre homme non loin de lui.

Cet événement, pourtant anodin, serait-il venu souligner notre appartenance à Médecins du Monde

et placer Emile comme un SDF parmi tant d'autres ? Comme si, tout à coup, nous n'étions plus sur

un pied d'égalité, nous venions représenter un grand Autre social trop persécuteur, un « tuteur ».

Dans « tuteur » il y a presque tueur… Nous sommes-nous montrés défaillant à ne pas l’entendre,

trop pris par notre propre installation ? Avons-nous fait intrusion chez lui ? Nous n’avions pas

demandé si nous pouvions entrer…

Ainsi, entre une absence d'Autre social fuyant ou un vécu de sa trop grande présence

touchant à la persécution, nous nous situons sur un fil de funambule, tentant de ne pas vaciller entre

deux écueils. Notre engagement dans la continuité est une nécessité lorsque nous faisons le pari

d'un possible, d'une création dans et par le lien. Pour nous qui n’apportons rien, cette présence à

l’Autre n’est faite que de cette continuité. Elle est notre clinique du quotidien, dans la répétition

régulière de nos mots et de nos mouvements venant différencier les espaces pour permettre de les

habiter. Répétition des soins de cet autre souvent maternel, renforçant le sentiment de continuité

d’existence et débouchant sur la construction d’un récit, d’une histoire, commune qui nous lie les

uns aux autres.

Pour les sujets souffrant de troubles psychiatriques, la rencontre avec l'Autre dans la rue,

peut avoir pour conséquence une déglaciation selon les termes de Salomon Resnik, une réanimation

psychique du sujet, où nous devons faire attention aux mouvements de retour de refoulés, à la

résurgence d'événements traumatiques, de mouvements d'agressivité, dans ces moments

particulièrement intenses. Entre défaut ou excès de circulation, telles deux faces d'une même pièce,

« l'asphaltisation » comme l’errance viennent anesthésier le sujet dans la rue, dire son impossible

inscription dans le monde et le « tenir » à distance. L'émergence d'un discours adressé à un Autre

pourrait entraîner une hémorragie psychique ou réactiver une fuite, face à l'incapacité d'inscription

en un lieu, en une temporalité fixe et faisant sens pour le sujet. Alors que d'autres patients peuvent

4

se mouvoir physiquement comme psychiquement entre différents lieux, dans une possibilité de

circulation entre les espaces externes et intimes, les plus fragiles dans la rue n’ont souvent pour seul

lieu de référence que l'asphalte même, où le bord du trottoir peut venir marquer un bord de

précipice psychique à la chute sans fond.

L’histoire de la mission est celle de ces moments heureux où les personnes avec lesquelles se

sont tissées des liens ont pu trouver un lieu où s’inscrire, vivre ; mais elle est aussi celle de moments

douloureux où la décompensation somatique ou psychique nous rappelle parfois dramatiquement

que ce qui nous paraît urgent ne l’est pas toujours, et que le temps de l’action doit respecter le temps

psychique du sujet. Nous pourrions ainsi vous raconter l’histoire de Jean Claude ou celle de

Georges qui sont décédés quelques mois suite à leur mise à l’abri.

Survivre est parfois plus facile que vivre.

L’équilibre est fragile, la continuité délicate à maintenir, mise à mal par le Réel. « L’absurde

naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », nous dit

Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe (1942). Cette clinique de l'extrême, de l’absurde nous

plonge inlassablement dans un non sens.

Travailler en équipe, marauder en binôme ainsi que penser et développer notre boîte à outils

deviennent alors sans cesse nécessaires : sans cela, comment penser cet absurde, comment faire face

à cette violence ? Sans réflexion, il y a ou trop ou pas assez de retour, de continuité, prenant le

risque de faire vaciller les fragiles constructions subjectives bâties sur les bords de l’errance ou de

l’asphaltisation.

La question du don revient massivement dans nos réflexions. Elle est omniprésente par la

misère qui s’offre à nos yeux ou par la demande plus ou moins explicite des personnes que nous

rencontrons.

Cette dernière nous ramène une nouvelle fois à l'absurde et à l’inconfort de notre démarche. Faut-il

ou non donner ? Si nous donnons un jour, que fera-t-on le jour suivant ? Si nous ne donnons pas, ne

faillons-nous pas à être cet être secourable ?

Nous en parlons sans cesse en réunion :

« Quand je rencontre quelqu'un qui a vraiment faim comme ce soir, je fais quoi : je parle ou je

lui donne un sandwich ? »

« Moi je les nourris d'abord pour qu'ils parlent la semaine d'après. »

J’ai rencontré Jean, je l’ai invité à venir à la Sardinade. Il m’a rétorqué « Tu vas pas m'acheter

avec des sardines. »

5

« On rencontre un slovaque qui nous demande sans arrêt des baskets du 47, mais c'est pas

évident de trouver des baskets du 47 ! On a fait tous les magasins de sport mais ils s'arrêtaient

au 45, on était désespéré. Finalement, le mec a disparu une fois qu'on les avait trouvés,

heureusement qu'on les a pas acheté ! »

Moi l’autre jour j’ai demandé « Qu'est ce qui pourrait vous faire plaisir ? »… et du coup il m’a

répondu : « Vous croyez qu'on a beaucoup de plaisir dans la rue ? »

« Moi j'avais à manger quand j’ai maraudé hier et donc je leur ai donné… On dira que c'est

parce que je suis nouvelle, que je savais pas qu’on ne donnait pas. »

Nous nous sommes réunis en séminaire l’année passée pour tenter cette question.

A cette occasion, sous avons redit le fondement de notre mission : s'intéresser avant tout à la

relation et ce, sans céder sur notre désir qui risquerait de nous plonger dans du pur humanitaire.

Pour cela, notre travail est d’accepter la frustration de ne pas aider matériellement, de se confronter

à la castration, de se dégager d'une position où nous voudrions faire pour l'autre, à sa place. Nous

sommes là sans rien, et dans ce « rien » se cristallise toute notre position soignante, car, ne venant

rien boucher de la relation avec un objet, nous laissons plutôt dérouler quelque chose du sujet et de

sa demande. Ce rien ouvre le don de confiance et la relation transférentielle. Ce que nous offrons,

c’est nous-même, notre personne propre comme lieu d'adresse Autre où nous accueillons une

singularité malmenée par les errements de l'exil ou de la fuite, les problématiques toxicomanes,

psychotiques ou encore les questions existentielles propres à chaque sujet.

Pour autant, nous ne pouvons laisser quelqu’un mourir de froid dans la rue, ou sans eau en

plein été. Et il n’y a pas à se questionner : ils ont froid, on donne le duvet, ils ont soif, on donne de

l’eau. Toute la difficulté est que cet objet vital ne devienne pas alors tout l’enjeu de la relation : il

est un à-côté sur lequel nous n'avons pas à nous arrêter. Ainsi, nous sommes partis contents de notre

séminaire avec un nouvel outil en poche « L’objet n’est pas un enjeu » !

Soit « l'objet n'est pas un enjeu », mais que devons-nous faire lorsqu'il semble le devenir ?

Nous rencontrons régulièrement un groupe d'hommes. Parmi eux, des personnes qui ont un abri la

nuit mais errent toute la journée durant, d’autres qui sont dans des squats ou à la rue. Plusieurs

d’entre eux ont des soucis de santé importants. Ils sont pour certains pris en charge par des équipes

partenaires sociales ou sanitaires. En lien avec eux, nous tentons de nous rendre présents à eux pour

accompagner à terme les plus fragiles vers les soins. Souvent, quand nous allons les voir, ils sont

alcoolisés et continuent à s'alcooliser devant nous tout en étant toujours accueillants.

Une fois, ils nous demandent à manger. Parce que nous sentons que certains d’entre eux sont en

grande difficulté et parce que « l’objet n’est pas un enjeu » et que, on leur achète de quoi se faire

6

des sandwichs. Une fois, deux fois, trois fois… Chaque fois qu'un binôme de maraudeurs passe les

voir, ils sont par un transfert massif et une demande matérielle qui prend de plus en plus de place.

Nous en parlons, y retournons, et cette fois, on les accompagne pour qu’ils achètent eux-mêmes.

Lors d'une maraude où ils ne sont que trois, ils disent avoir froid ; nous nous engageons à leur

ramener des duvets, tel jour vers telle heure. Au moment prévu, nous arrivons avec nos trois

duvets : ils sont cinq ! Embêtés, nous tentons de tenir quelque chose de notre parole ou de se

protéger derrière l'énonciation d'une règle : « Les duvets étaient pour telle et telle personne, si vous

en voulez on vous en ramène la prochaine fois ». L’agitation, le ton montent… Nous nous sentons

pris dans des enjeux groupaux qui nous échappent. Nous laissons les 3 duvets, très soucieux des

effets de ce « don insuffisant », un instant angoissés à l'idée qu'ils puissent se battre, tentant de se

rassurer l'instant d'après en se disant qu'ils en ont régulièrement et « de toute façon, ils les

revendent ». Nous nous défendons comme nous pouvons, face à nos fantasmes, et cette réalité en

étroite collusion avec un Réel inquiétant.

Quelques jours plus tard, une autre équipe, une autre maraude. Ils sont toujours en groupe.

Le dialogue s’engage mais nous sommes préoccupés par Rachid qui est très affaibli. Il ne veut pas

qu’on appelle les secours ni aller consulter. Il tremble. Très hésitants, nous finissons par prendre

congés d’eux. Puis nous revenons sur nos pas, inquiets, pour proposer un café ou un chocolat chaud.

Amine nous agresse : « Et vous croyez qu’on a besoin de vous pour cela ? »... et « D’ailleurs à quoi

vous servez ? ». D’autres membres du groupe viennent nous protéger « Tu sais bien qu’il n’apporte

pas à manger, MDM ! ». Rachid nous retient par le regard mais ne s’exprime pas. Amine se lève,

l’excitation croît. Les autres calment le jeu « Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas ». Nous

repartons.

Dans la rencontre avec ce groupe, plusieurs phénomènes sont venus se télescoper : le

groupe, la présence parmi ses membres de Rachid, très affaibli, épileptique et grand alcoolique,

objet de notre souci, le froid,… Et l’effet de notre séminaire de réflexion venu nous mettre à l’abri

de notre inconfort par cette belle formule que « l’objet n’est pas l’enjeu ». Lors de nos reprises en

réunion hebdomadaire, dans un travail de constellation transférentielle, nous avons pu toucher du

doigt ce qui sans doute s’était joué à notre insu : nous avons découvert que dans ce groupe, Amine

avait une place de leader, de protecteur… En apportant ces duvets, en prenant soin de Rachid, nous

étions venus déstabiliser le fonctionnement du groupe et peut-être destitué Amine dans la place qu’il

prenait en son sein...

Nous sommes en permanence aux prises de ce conflit : d’un côté agir face à la maladie et à

la misère et d’un autre désirer respecter le temps psychique du sujet.

Si l’objet n’est pas en enjeu, la place de l’objet dans les relations que nous tissons avec les

personnes de la rue ne serait-elle pas tout l’enjeu de notre propre travail psychique ? Ne serait-ce

7

pas dans l’analyse « psychopathologique de nos dons » que les soignants désorientés que nous

sommes pourraient trouver leur boussole ?

Nous rencontrons un couple, Anne et Vincent. Anne est enceinte de sept mois. Cette situation

est pour nous tout de suite une urgence, il faut que nous puissions être là si besoin est au moment

de l’accouchement. Trois maraudeurs vont à leur rencontre plus régulièrement et leur donnent

un numéro de téléphone. Vincent, toxicomane, n’est pas suivi ; Anne dit être « clean », elle est suivie

par un CSAPA. A chacune de nos rencontres, ils nous rassurent tout en nous demandant implicitement

quelque chose, jamais directement. De l’argent surtout, pour manger, pour une nuit d’hôtel,

pour préparer la venue du bébé… On hésite à donner, puis on donne, on se réunit, on en parle, puis

on hésite…

- Pourquoi de l’argent ? Est-ce pour acheter de la drogue ?

- Ils ne peuvent pas rester à la rue, cet enfant ne peut pas naître dans le caniveau, nous devons

leur payer l’hôtel jusqu’à l’accouchement…

Tout nous fige. Cet enfant qui peut naître sur le trottoir c’est l’image de cette détresse primordiale

qui vient nous cueillir. Nous sommes comme fascinés, pris par cet hilflos mortifère, par

cette jouissance inconsciente face au spectacle voyeuriste d'une réalité de la misère confinant au

Réel. Nous ajoutons des réunions "exceptionnelles" au mois d'août, on essaie d'élaborer autour de

cette demande toujours implicite mais omniprésente. Nous relevons toutes les incohérences de leur

discours, nous tentons de comprendre leur demande. Nous les connaissons peu finalement, nous

n’avons que très peu d'éléments de leur histoire. Nos fantasmes viennent recouvrir la réalité… On

imagine, se répète, se questionne, puis... On redescend sur terre... Et de nouveau on imagine, se répète,

se questionne. Bref, nous tournons en rond avec l'envie et le besoin pour eux comme pour

nous de se décaler de ce temps chronologique mais dans une impossibilité. Ce bébé va arriver, elle

va accoucher et le risque qu'elle accouche dans la rue est grand. C'est une urgence mais le temps logique

de l'inconscient ne prend, lui, pas en compte cette urgence.

Le temps passe... Elle accouche, tout se passe bien même si c’est moins une. Les analyses

révèlent de nombreux toxiques dans le sang de la mère. S’ensuit le sevrage du bébé. Le père arrive à

s'engager dans une prise en charge. Ils sont suivis par la maternité puis par trois associations différentes

au moins. Nous travaillons avec les autres acteurs ; ils tentent de répondre à leur demande,

cèdent puis lâchent : la maternité les fait sortir, une association leur donne une somme d’argent pour

une mise à l’abri temporaire avec l’enfant puis disparaît... Semble ainsi se répéter un mouvement où

l’objet n’arrive jamais à satisfaire la demande mais où il vient rompre les liens. Pendant ce temps là,

nous tentons de maintenir un lien. Ils ne nous appellent que pour demander. Nous avions donné un

peu d’argent pour quelques nuits d’hôtel avant l’accouchement… Cet argent n’a sans doute pas ser-

8

vi à cela… Nous cédons à nouveau sur les couches et sur la poussette, « parce que c’est le soin du

bébé et que cela fait partie de la mission de MDM »… en fait la PMI fournit déjà tout cela… Nous

voilà nous aussi pris dans leur propre répétition… Mais nous le lâchons pas, nous tentons de rester

là pour eux, au-delà des demandes… Nous les écoutons, nous parlons de leur demande, nous ne disons

non, nous tentons de les accompagner vers des acteurs qui pourraient les aider… Et ce faisant,

ils continuent à nous rappeler, un lien semble s’être créé. Et demain ? Nous n’en savons rien, nous

tentons de rester connecté sans imposer notre présence.

De quel objet parlons-nous ?

Il y a l’objet qui répond aux besoins de première nécessité sans lequel il n’y a pas de vie. La

mère nourrit l’enfant de lait et de mots. Dans le dénuement extrême, et c’est le cas pour tous ces

corps échoués sur l’asphalte, rigidifiés par le froid, l’ivresse ou la chaleur, il ne peut y avoir d'autre

maternel sans ses soins de première nécessité.

Il y a l’objet qui est le support à la découverte de l’environnement, l’objet sur lequel vient

s’étayer la relation, l’objet qui permet de parler. Pendant plusieurs années, un membre de la mission

a apporté à un monsieur psychotique qui vivait dans la rue chaque semaine, une canette de coca et

une orange. De canette en orange s’est tissé un lien qui a permis après plusieurs années de mettre à

l’abri ce monsieur. Et aujourd’hui encore, on lui apporte cette canette et cette orange hebdomadaire.

Ces objets ont ouvert la possibilité d’un autre. Le don invite au contre-don, selon Marcel Mauss, il

est au fondement de l’échange et de l’organisation sociale.

Et puis il y a l’objet qui vient boucher la demande, parce qu’il la précède, la camoufle. Cet

objet qui nous rend sourd en nous enfermant dans notre satisfaction narcissique.

Citons une personne anciennement SDF « Donner, je trouve que ça instaure une hiérarchie. On

n’est pas sur un pied d’égalité, cela nous met en dette. J’ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis

de ce que l’on m’a donné quand j’étais SDF, mais revenir à la vraie vie, ce n’est pas être redevable

tout le temps. Quand on reprend sa place d’humain, on doit pouvoir refuser cette dette ».

La place de l’objet est chaque fois à repenser selon les situations, avant et sur le moment mais

surtout dans l’après-coup car ce qui compte, ce n’est pas tant ce que nous faisons ou donnons dans

la rue (faire et donner c’est aussi prendre le risque de la vie), ce qui importe c’est la pensée qui suit

nos actes. Car c’est dans l’après-coup qu’un acte peut devenir passage à l’acte.

9

En conclusion : une clinique de l’humanité

« Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil italien [Lorenzo] m'apporta un morceau de pain

et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une

carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et

n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût

rapporter quelque chose. […] Je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant

aujourd'hui, non pas tant pour son aide matérielle que pour m'avoir constamment rappelé, par sa

présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un

monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres que ni la corruption ni la barbarie

n'avaient contaminés, qui étaient demeurés étrangers à la haine et à la peur ; quelque chose

d'indéfinissable, comme une lointaine possibilité de bonté, pour laquelle il valait la peine de se

conserver vivant. [...] C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi j'étais un

homme. » Primo Levi, Si c'est un homme, (1947), p.186-190.

A l'heure d'un lien social tarifé, marchandisé, contre-sens anthropologique, selon le mot de

l'économiste Frédéric Lordon, notre mission de rue vient s'inscrire dans les rides d'un travail

abandonné par le politique, se reposant sur le secteur associatif et militant. Nous nous situons ainsi

aux confluences étymologiques du creux, ruga, la rue, la ride, d'un visage courroucé et sévère, le

creux marquant aussi l'espace entre deux bords. Ici s'établit une première tache sur laquelle nous

nous portons : du bordage, de l'étayage, auprès d'une population délaissée et fragilisée, sur les dérives

de nos artères urbaines, quand celle-ci ose encore s'afficher honteusement, dont les sujets sont

en proie à la violence, autant sociale que singulière, psychique, pulsionnelle, inconsciente. De

déliaisons psychiques en déliaisons sociales, de l'exclusion à l'auto-exclusion et l'asphaltisation du

corps dans le béton, notre clinique a pour principal objet d'ouvrir un lieu d'adresse à un Autre

permettant un amarrage du Sujet dans un discours et une relation, un espace de parole qui pourra

permettre de surcroît de déplier une histoire, un vécu traumatique et des événements de vie ayant

abouti à des processus mortifères. Comme l'explique Michèle Benhaïm dans son dernier livre Les

passions vides : « Notre travail clinique n'est pas mesurable, car combien coûte un sourire ? Ce